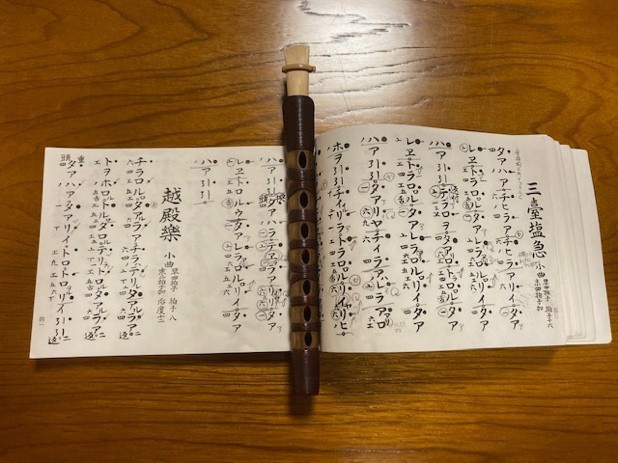

篳篥について

今回は、篳篥(ひちりき)という楽器について調べてみました。(下の写真の楽器です。)

篳篥は西域(中国人が中国の西方にある国々をよんだ総称)起源の楽器で奈良時代直前に中国から日本に伝わったといわれています。大篳篥と小篳篥の区別がありましたが、10世紀には小篳篥だけが残りました。

篳篥は漆を塗った竹の管で作られています。表側に7つ、裏側に2つの指孔(ゆびあな)をもつ縦笛です。それに蘆舌(ろぜつ)というダブルリードのような形状をしたものをつけて吹きます。

蘆舌(リード)の作り方についても調べてみました。乾燥した蘆(あし)という草の管の一方を熱を加えてつぶし、つぶした方に世目(せめ)とよばれるものをつけます。世目は、籐(とう)というヤシ科の植物を四つに割って、間に切り口を入れて折り合わせて括った輪状のものです。つぶしてない方には、篳篥(管)と蘆舌(リード)の隙間を埋めるために図紙(ずがみ)とよばれる和紙を何重にも巻き付けます。

篳篥は小さい楽器ですが、音量が大きく、音程も自由に出せるので、合奏では主旋律を担当します。篳篥は、指使いを変えずに、唇や息の調節により、上下一音以上の音程を変化させることができるので、それを利用して、リードのくわえ方と息の強弱、また指使い等の組合わせと調節によって、旋律になめらかさと、すり上げ風の効果を与えながら、必要なアクセントやリズムを与えていく楽器です。

(以上 Webサイト「和楽器ひろば」さんの記事を参考にしました。)

タグ:masa

今年の漢字

12月12日に今年の漢字として「金」の文字が選ばれました。「金」には、光を表す「金(キン)」と影を表す「金(かね)」の2つの意味が込められているそうです。今年を振り返ってみますと、大谷選手やオリンピック、パラリンピックでの日本人の活躍など「金(キン)」に関する明るいニュースがあった一方、政治の裏金問題や金目当ての闇バイト強盗など、「金(かね)」に関する暗いニュースがたくさん流れた一年でありました。

私たちの心を悩ますものの一つに貪欲というものがあります。もっと欲しい、もっと欲しいというむさぼりの心です。世間では、“どんよく”という意味で使われていますが、仏教では“とんよく”と読みます。欲というのは、自分が目標をかかげて向上するうえで大切なものでありますが、欲に溺れると、本当に大切なことを見失ったり、自分の欲のためだけに行動して他人を傷つけたりします。「お金を使ってもっと名誉を得たい」、「お金をどうにかして手に入れたい」、そんな「金(かね)」に対するむさぼりの心が今年の暗いニュースを引き起こしたのではないでしょうか。

本日、除夜の鐘をつきながら自分自身のことを振り返って、心あらたに新年を迎えたいものです。

タグ:masa

雑草という名の草はない

本格的に梅雨入りし、雨水を蓄えて草木が元気に育つ季節となりました。毎年、自坊が配っているカレンダーの六月の法語を紹介します。

ダンゴ虫には日傘なんだ

雑草と決めつけていたが

六月に入った今日この頃、田んぼや道の端などに草がたくさん生えてきているのをよく見かけます。私たちはそれを「役に立たない草」と決めつけ、雑草とよんでいますが、ダンゴムシにとってそれは自分のことを涼ませてくれる「役にたつ草」なのだということを教えてくださる言葉です。私たちが人やものを自分の都合によって「役にたつ」、「役に立たない」と分ける心を仏教では分別心といいます。このものごとを分別する心によって相手を傷つけ、そして自分自身も傷つけられているのが私たちではないでしょうか。

仏教の教えは、聞けば聞くほど自分の姿が見えてくる教えです。

これから各地のお寺で夏の法要が行われます。自分、世間の価値観を一度横に置いて仏さまの教えを聞いてみませんか。

タグ:masa

再始動の一年