篳篥について

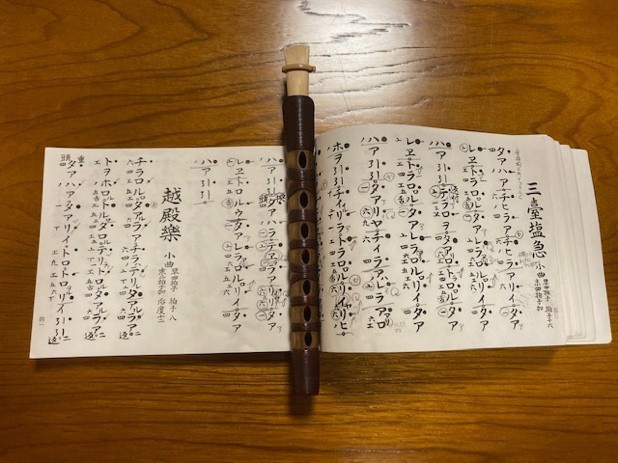

今回は、篳篥(ひちりき)という楽器について調べてみました。(下の写真の楽器です。)

篳篥は西域(中国人が中国の西方にある国々をよんだ総称)起源の楽器で奈良時代直前に中国から日本に伝わったといわれています。大篳篥と小篳篥の区別がありましたが、10世紀には小篳篥だけが残りました。

篳篥は漆を塗った竹の管で作られています。表側に7つ、裏側に2つの指孔(ゆびあな)をもつ縦笛です。それに蘆舌(ろぜつ)というダブルリードのような形状をしたものをつけて吹きます。

蘆舌(リード)の作り方についても調べてみました。乾燥した蘆(あし)という草の管の一方を熱を加えてつぶし、つぶした方に世目(せめ)とよばれるものをつけます。世目は、籐(とう)というヤシ科の植物を四つに割って、間に切り口を入れて折り合わせて括った輪状のものです。つぶしてない方には、篳篥(管)と蘆舌(リード)の隙間を埋めるために図紙(ずがみ)とよばれる和紙を何重にも巻き付けます。

篳篥は小さい楽器ですが、音量が大きく、音程も自由に出せるので、合奏では主旋律を担当します。篳篥は、指使いを変えずに、唇や息の調節により、上下一音以上の音程を変化させることができるので、それを利用して、リードのくわえ方と息の強弱、また指使い等の組合わせと調節によって、旋律になめらかさと、すり上げ風の効果を与えながら、必要なアクセントやリズムを与えていく楽器です。

(以上 Webサイト「和楽器ひろば」さんの記事を参考にしました。)

タグ:masa