準備

令和7年も始まってあっという間にひと月が終わってしまいました。

日本の仏教寺院では、12月31日は1年の締めくくりの行事として除夜の鐘を撞きます。除夜の鐘を撞き終わると今度は新年最初のお勤めとして1月1日に修正会が勤められます。

二日にわたり節目の行事が続き、ご門徒さんや地域の方などお寺には多くの人の出入りがありますので、新年が始まってしばらくは気を抜く間もなく過ごします。人の出入りも落ち着いてきた頃、気がつくともう1月が終わってしまったということになります。

1月から4月までは入試や卒業式、新天地への引っ越し、入学式など次々と行事が駆け抜けていきます。

大リーグの大谷選手をはじめイチローさんなど超一流といわれる選手に共通していえることは、いつでも常に準備を怠ることなく、毎日を過ごしているということです。

2月もあっ言う間に過ぎ去っていきますが自分を見失うことなく、また常に準備を怠ることなく過ごしていけたらと思います。

タグ:take

今年の漢字

12月12日に今年の漢字として「金」の文字が選ばれました。「金」には、光を表す「金(キン)」と影を表す「金(かね)」の2つの意味が込められているそうです。今年を振り返ってみますと、大谷選手やオリンピック、パラリンピックでの日本人の活躍など「金(キン)」に関する明るいニュースがあった一方、政治の裏金問題や金目当ての闇バイト強盗など、「金(かね)」に関する暗いニュースがたくさん流れた一年でありました。

私たちの心を悩ますものの一つに貪欲というものがあります。もっと欲しい、もっと欲しいというむさぼりの心です。世間では、“どんよく”という意味で使われていますが、仏教では“とんよく”と読みます。欲というのは、自分が目標をかかげて向上するうえで大切なものでありますが、欲に溺れると、本当に大切なことを見失ったり、自分の欲のためだけに行動して他人を傷つけたりします。「お金を使ってもっと名誉を得たい」、「お金をどうにかして手に入れたい」、そんな「金(かね)」に対するむさぼりの心が今年の暗いニュースを引き起こしたのではないでしょうか。

本日、除夜の鐘をつきながら自分自身のことを振り返って、心あらたに新年を迎えたいものです。

タグ:masa

お講勤め

今年も京都の本山興正寺にて十一月二十一日から十一月二十八日までの八日間報恩講が勤められます。それに先だって各寺院ではお講勤めをお参りします。

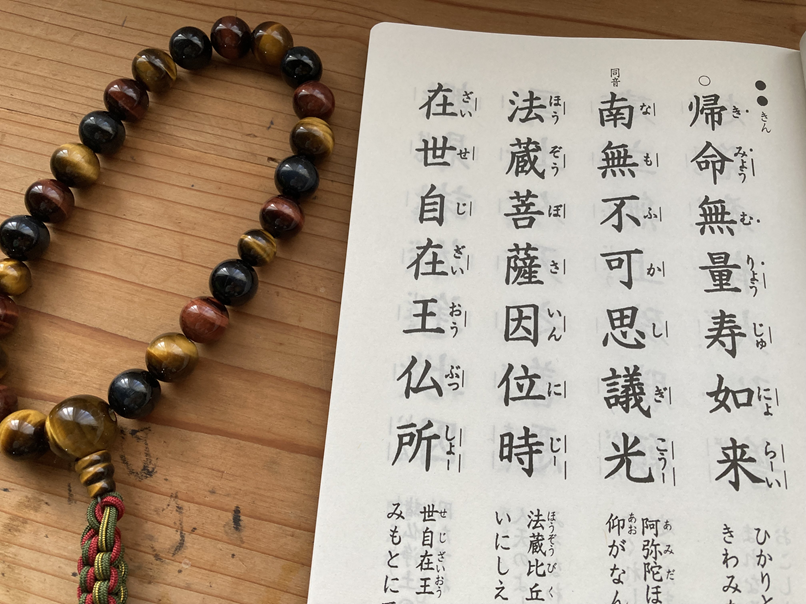

地方によってはお引き上げやお取り次ぎとも呼ばれていますが、このお講勤めとは報恩講勤めのことで、浄土真宗の開祖である親鸞聖人のご命日の法要を御門徒様のお宅に一軒一軒伺い、ご家族とご一緒に親鸞聖人の御遺徳を偲び、お念仏のみ教えに生かされている事を喜び、確かめ合う古くから最も大切にされてきた仏事です。私が住んでいます香川県では御門徒の方とご一緒にお正信偈を勤めた後、御勧章を拝読する流れが一般的です。

なかなか家族そろってのお参りが難しい時代になってきておりますが、一年に一度の大切な仏事ですので、ご都合を合わせてお参りしていただければと思います。また各寺院での報恩講にも足を運んでいただき、仏様のお心に触れていただければと願っています。

タグ:joe

紅葉の季節

長い猛暑の季節もようやく収まり、遅れていた秋が急速に現れ出しました。

その猛暑の影響か、農作物を筆頭に、季節の草木の成長も遅れ気味のようです。

秋は実りの秋と呼ばれるように、収穫の時期とされていますが、これまでの積み重ねが現れる時期とも言えます。食欲の秋です。

今年は、曼殊沙華が咲くのが遅かったと周囲は口を揃えていましたが、サンスクリット語で「葉より先に咲く赤い花」を表す言葉が「曼殊沙華」の語源と言われ、また仏教経典の中では「天に咲く花」という意味で「おめでたい事が起こる兆しに天から降ってくる花」と言われています。彼岸花と言われる花にしては私たちの持つイメージと反対の意味が込められていることに興味を惹かれます。

秋の収穫が一段落すれば、本格的な冬の季節に差し掛かるので、秋の季節の短さ・儚さを物悲しく捉える方も多いみたいですが、燃え盛るような紅葉の季節が始まったと思えば、物悲しさではなく、運動の秋・読書の秋、そして芸術の秋…心落ち着く貴重な時間を謳歌しましょう。

タグ:taka

雅~みやび~

今年のNHK大河ドラマ「光る君へ」では、度々雅楽が演奏されている場面を見かけます。

平安時代、貴族の生活の中で雅楽がどのような場面で演奏されていたのか垣間見ることができます。

奈良時代には、雅楽は主に儀礼や祭祀で演奏されていたのですが、平安時代になると天皇や貴族も楽器を演奏するようになりました。折りにふれて合奏をしたり、時には帝の前で演奏することもありました。楽器が演奏できることは貴族にとってステイタスであり、男女に関わらず大切な教養のひとつでもあったのです。

またドラマの中にも登場します紫式部が書いた「源氏物語」には、雅楽のことがよく出てきます。例えば最初の頃の段の中に「紅葉賀の段」と言うところがあり、その段の中で青海波という曲が舞われたことが出てきます。実際に現代にもその曲は存在し、舞もあり、古典文様としても有名であります。他にも、迦陵頻や胡蝶も出てきて当時から演奏されていたことを知ることができます。

そして清少納言の『枕草子』にも雅楽に触れた部分がいくつもあります。なかでも、清少納言が楽器の趣味について語った部分はよく知られています。『笛は、横笛、いみじうをかし。遠うより聞ゆるが、やうやう近うなりゆくもをかし。近かりつるがはるかになりて、いとほのかに聞ゆるも、いとおかし。』(笛は横笛がとてもよい。遠くから聞こえてくる音が少しずつ近づいてくるのも趣があるし、近くで聞いていた音が遠のいてかすかに聞こえるというのも、とても興がある)『笙の笛は、月のあかきに、車などで聞きえたる、いとをかし。』(笙は月の明るい夜に車の中などで聞くことができると、とても興がある) どちらも自然の情景に合わせて楽器の音色を楽しむ、平安貴族の感性がうかがえる文です。笛が近づき、また遠のいていく音色に耳をすませる感性は、現代を生きる私たちにとってもとても共感できます。

タグ:take